Carl Ebert, ein Künstler von Weltrang, der unter dem Nazi-Regime zur Zielscheibe wurde, fand in der jungen Türkischen Republik eine neue Heimat.

Auf Einladung der Republik kam Ebert nach Ankara und legte die Grundsteine für moderne Kunstinstitutionen, insbesondere in den Bereichen Theater und Oper. Sein Wirken wurde zur Verkörperung eines Ideals der kulturellen Erneuerung und des Fortschritts in der Türkei.

Das Buch „Bir Tutkunun Peşinde Carl Ebert – Genç Cumhuriyet’in Tiyatro ve Opera Serüveni“ von Filiz Ali ist eine Hommage an diesen visionären Künstler. Es beleuchtet nicht nur Eberts prägende Rolle beim Aufbau moderner Kultureinrichtungen in Ankara, sondern würdigt auch die damalige „Idee“ der Republik, Kunst und Kultur als integrale Bestandteile des gesellschaftlichen Fortschritts zu fördern.

Das Werk verknüpft die Geschichte Carl Eberts mit der von Sabahattin Ali, einem der bedeutendsten Literaten der Türkei, und zeigt, wie Kunst, Literatur und Theater in dieser Zeit der Transformation zu einem Symbol des Ideals der jungen Republik wurden. Eberts Vermächtnis bleibt ein Beispiel dafür, wie eine kulturelle Vision eine Gesellschaft prägen und über Generationen hinweg inspirieren kann.

Die Musikwissenschaftlerin, Autorin und Akademikerin Filiz Ali beleuchtet in ihrem Werk das Leben und die Einflüsse von Carl Ebert (1887–1980) aus einer vielschichtigen Perspektive.

Das Buch, das im Mai 2024 von Yapı Kredi Yayınları veröffentlicht wurde, stellt eine bedeutende akademische Referenz dar und beleuchtet den Modernisierungsprozess von Theater und Oper in der Republik Türkei. Neben den bahnbrechenden Beiträgen von Carl Ebert gibt es wertvolle Einblicke in die verschiedenen Akteure, die diesen Wandel ermöglichten – von Studenten und Lehrern über Verwaltungskräfte bis hin zu Künstlern.

Filiz Ali richtet ihren Fokus auf das Leben von Carl Ebert und zeichnet dabei ein umfassendes Bild der Verflechtungen zwischen Deutschland und der Türkei in der Zeit von 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Werk zeigt, wie Ebert, geprägt durch seine Flucht aus Nazi-Deutschland, in der jungen Türkischen Republik nicht nur Zuflucht fand, sondern auch maßgeblich zur kulturellen Transformation beitrug. Es verbindet persönliche Geschichten mit historischen Ereignissen und bietet eine tiefgehende Analyse dieser wegweisenden Ära.

Während Hitler aufstieg, waren die “Eberts” das Ziel

Im Buch wird zunächst das Leben von Carl Ebert beschrieben. Carl Ebert wurde 1887 in Berlin geboren und hatte eine schwierige Beziehung zur Schule; er interessierte sich sehr für das Theater. Er besuchte von 1909 bis 1914 die Theaterakademie von Max Reinhardt mit einem Stipendium. Nach anderthalb Jahren nahm er erste kleinere Rollen im Berliner Deutschen Theater an. Von 1922 bis 1927 war Ebert als Schauspieler aktiv. 1927 wurde er mit 40 Jahren Künstlerischer Direktor des Darmstädter Theaters. Sein Interesse an der Oper begann in dieser Zeit. Ende 1931 wurde ihm die Position des Künstlerischen Direktors der Berliner Staatsoper angeboten, die er bis 1933 innehatte – eine große berufliche Chance, die jedoch zu einem gefährlichen Zeitpunkt in der politischen Geschichte Deutschlands liegt.

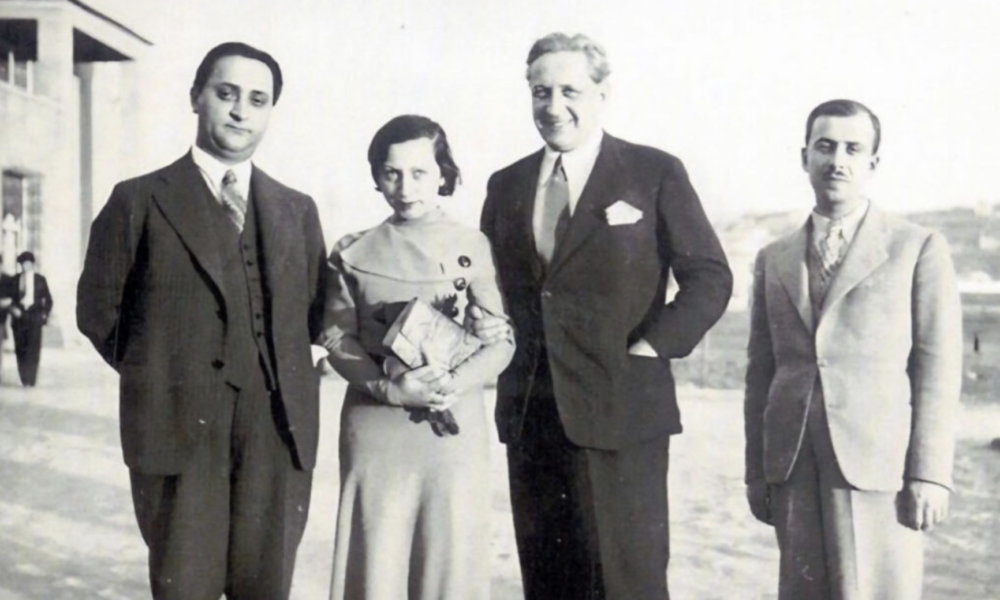

Als Adolf Hitler am 5. März 1933 die Mehrheit im Reichstag übernahm und an die Macht kam, war seine erste Maßnahme, Carl Ebert und andere Sozialdemokraten aus ihren Ämtern zu entfernen. Da Ebert erkannte, dass er unter der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland seine Kunst nicht mehr frei ausüben konnte, verließ er mit seiner Frau Getrude und seinen Kindern 1936 für immer Deutschland und begann eine künstlerische Reise, die in der Türkei endete.

Carl Ebert wurde von der türkischen Regierung eingeladen, die Staatliche Theater- und Operngesellschaft zu gründen, und legte in einem Bericht im selben Jahr eine Roadmap vor, der im Buch ausführlich beschrieben wird. In diesem Bericht schreibt Ebert: „Die Grundlage der Bildung ist Wissen, Geist und System. Daher ist die erste Aufgabe, den richtigen Lehrer zu finden. Das Hauptproblem liegt darin, den besten Lehrer zu finden. Schüler sind kein Problem, höchstens der Lehrer.“ Der Bericht führte zu einem disziplinierten Arbeitsprozess.

Nach Angaben von Filiz Ali gefiel Atatürk der Bericht von Carl Ebert sehr gut. Es erfreute ihn sehr zu hören, dass die Schüler innerhalb weniger Jahre in der Lage sein würden, wichtige Werke der Weltbühne auf Türkisch aufzuführen.

Jeder Schritt verlief sehr schnell. Am 1. November 1936 begannen die ersten Kurse am Konservatorium. Doch aufgrund der türkischen Familienstruktur war die Anzahl der Schüler recht gering. Für einen deutschen Regisseur war dies natürlich überraschend. Im Theaterbereich gab es drei Mädchen und acht Jungen, im Opernbereich fünf Mädchen und sieben Jungen. Die Kommunikation zwischen Carl Ebert und seinen Schülern wurde jedoch durch Sabahattin Ali sichergestellt. Dank seines Vaters hatte Filiz Ali bereits in jungen Jahren die Gelegenheit, Carl Ebert zu treffen. Sie beschreibt ihre Gefühle aus diesen Jahren im Vorwort des Buches: „Als ich ihn traf, war ich sehr klein. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch niemanden getroffen, der ihm ähnlich war. Bei unserem ersten Treffen war ich offensichtlich tief beeindruckt. Dieser Eindruck hält bis heute an. Ich bewunderte die Theaterproben und -aufführungen sowie seine Arbeit während ich heranwuchs. Ich habe gesehen, wie seine SchülerInnen jedes Wort, jede Bewegung und jedes Zeichen, das er zeigte, mit Bewunderung aufgesogen haben. Obwohl die SchülerInnen nicht die gleiche Sprache wie er sprachen, habe ich die erstaunliche Dynamik, die durch meinen Vater hergestellt wurde, erlebt.“

Ebert und Atatürk

Im Buch wird Atatürks Sicht auf Carl Ebert besonders hervorgehoben. Die Autorin widmet diesem Thema ein eigenes Kapitel. Die Türkei-Erfahrung von Carl Ebert dauert elf Jahre und beginnt hauptsächlich im Winter 1937/38. Was Ebert von Anfang an begeistert hat, war Atatürks Entschlossenheit, die neue Türkei zu gründen.

In einem Bericht über seine Erinnerungen sagte er über diese Zeit: „Atatürk beauftragte mich, gemäß meinem vorbereiteten Plan das türkische Theater zu gründen. Zu Beginn neigte ich dazu, diese Aufgabe als eine romantische Reise zu betrachten, doch diese Aufgabe wurde zu einer der bedeutendsten und tiefgründigsten Erfahrungen meines Lebens.“

Nach vier Jahren wird Carl Ebert zwei Spiele auf Türkisch präsentieren und sein Versprechen gegenüber Atatürk einhalten. Am 21. Juni 1940 wird in Ankara erstmals eine Oper aufgeführt: Mozart’s einaktige komische Oper „Bastien und Bastienne“, die andere ist Puccinis Oper „Madame Butterfly“. Dieses Ereignis führt sowohl in Ankara als auch in Istanbul zu großer Aufmerksamkeit.

Am 6. Mai 1946 findet die Feier zum zehnten Jahrestag der Konservatorium statt. Das Ankara State Conservatory wird im Einklang mit der Weitsicht von Atatürk gegründet, wonach Wissenschaft, Kultur und Kunst für die Modernisierung des Landes von höchster Bedeutung sind. Kurz gesagt, während des Zeitraums von 1936 bis 1946 beweisen die Studenten und Studentinnen der Theaterabteilung durch die Arbeit mit einem weltberühmten Regisseur und Pädagogen wie Carl Ebert auf der Bühne ihr Talent. Ebert, der junge Menschen, die in ihrem Leben noch keine einzige Oper gesehen haben, in nur zehn Jahren richtig ausbildet und sie sowohl mit der Oper als auch mit den erfolgreichen Aufführungen auf der Bühne vertraut macht.

Die Abreise aus der Türkei

Der Zweite Weltkrieg endet und eine Ära geht zu Ende. Sofort nach Kriegsende entscheiden einige deutsche Professoren, die in Ankara und Istanbul tätig waren, zurück nach Deutschland zu gehen. Auch Carl Ebert, dessen Vertrag ausgelaufen ist, plant, nach Europa zurückzukehren. Am 27. März 1947 fliegt Ebert im Alter von 60 Jahren mit dem Flugzeug nach London.

Carl Ebert kehrt erst 1952 für einen vorübergehenden Aufenthalt in die Türkei zurück, um die von ihm gegründeten Institutionen zu inspizieren und einen Bericht zu verfassen. Im Jahr 1954 nimmt er schließlich das Angebot an, die Leitung der Berliner Stadtoper zu übernehmen, die er 1933 unerwartet verlassen musste.

Ebert unternahm 1969 seine letzte Reise in die Türkei, um als Ehrengast an der Eröffnungszeremonie des Istanbul Atatürk Kulturzentrums teilzunehmen. Es erfüllt ihn mit Freude, seine früher in der Türkei gegründeten Theater- und Operainstitutionen und seine ehemaligen SchülerInnen in Führungspositionen in der Kultur wieder zu sehen.

No comments